1 背景

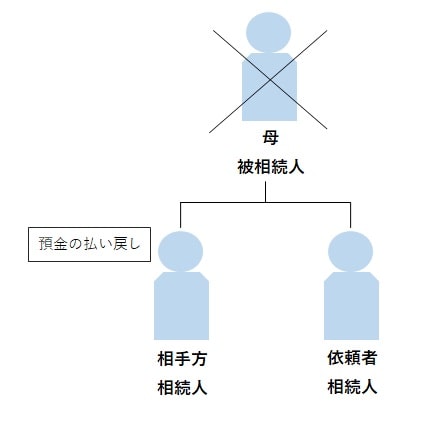

50代の男性(依頼者)から、遺産分割に関するご相談をいただきました。

依頼者の母(被相続人)が亡くなり、相続人は依頼者と姉(相手方)の2人でした。

相手方が被相続人と同居し、被相続人の預金を管理していましたが、依頼者は被相続人の財産の現状を把握していないとのことでした。

依頼者は、弁護士を立てて適正な遺産分割等を進めたいとのことで、当事務所に対応をご依頼いただきました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は、すぐに相手方に連絡をとり、被相続人の財産の開示を求めました。

これに対し、相手方から返答があり、被相続人の預金が一部開示されましたが、ほとんど残高がありませんでした。

依頼者によれば、被相続人には元々相応の規模の預金残高があり、残高がほとんど残っていないのは不自然であるとのことでした。

そこで、当事務所の弁護士が預金の取引履歴等を調査したところ、相手方による多額の払戻が行われていることが判明しました。

そして、当事務所の弁護士は、依頼者の意向を受け、相手方に対し、払い戻した被相続人の預金の使途について、説明を求めました。

これに対し、相手方から返答がありましたが、説明内容が不合理であると考えられたことから、依頼者と協議のうえ、使途不明金の返還を求める訴訟を提起しました。

訴訟では、相手方にも弁護士が付き、「払い戻した預金については、被相続人のために使用したほかに、生前贈与を受けたものも多く含まれる」という主張をしてきました。

そこで、当事務所の弁護士は、相手方が生前贈与を受けたと主張する部分について、遺留分侵害額請求の訴訟を別途提起しました。

そして、使途不明金の返還を求める訴訟と遺留分侵害額請求の訴訟は同時並行で審理されることとなりました。

最終的に、当事務所の弁護士が訴訟における主張・立証を尽くした結果、遺留分として350万円を支払わせる内容での和解を成立させることができました。

3 所感

預金の使い込みの事案において、被請求側が「生前贈与を受けた」と主張する例も多く見られます。

この場合、生前贈与であるとの主張が不自然・不合理なものであれば、生前贈与の事実が存在しないとして争っていくこととなります。

一方で、生前贈与であるとの主張が一定の合理性を持つものであれば、予備的に生前贈与に対する遺留分侵害額請求を行っていくことが考えられます。

預金の使い込みの事案は、当事者間の対立が激しく訴訟による解決となる場合が多いこと、訴訟では相手方の反論に対する主張・立証などの対応が複雑である場合が多いこと、遺留分侵害額請求を含む相続問題に関する横断的な専門性が求められること、などの特徴があります。

預金の使い込み、遺留分侵害額請求などでお困りの方は、相続問題を得意とする当事務所にお気軽にご相談ください。

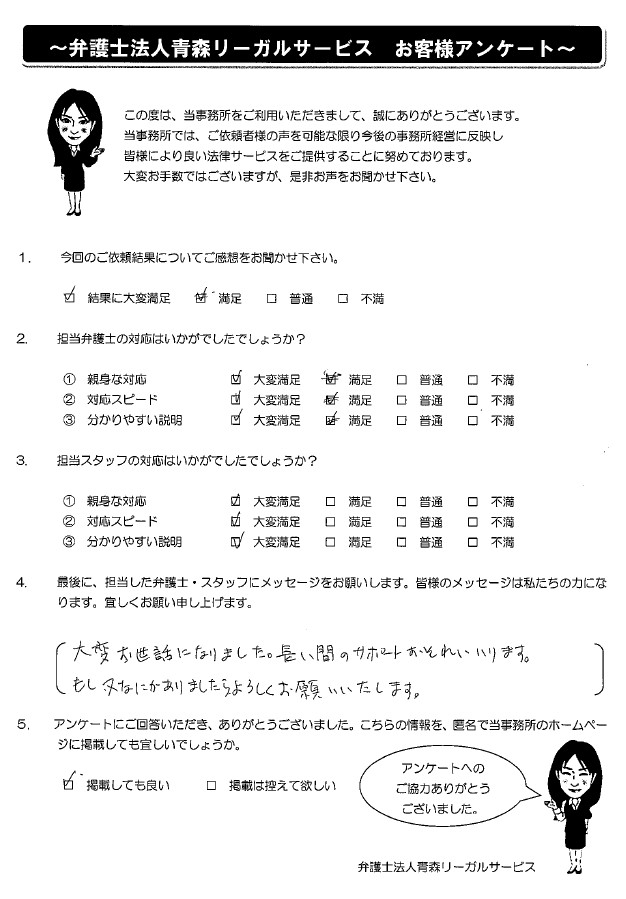

4 お客様の声

大変お世話になりました。

長い間のサポートおそれいります。

もし、又なにかありましたらよろしくお願いいたします。

※クリックすると拡大されます。