1 背景

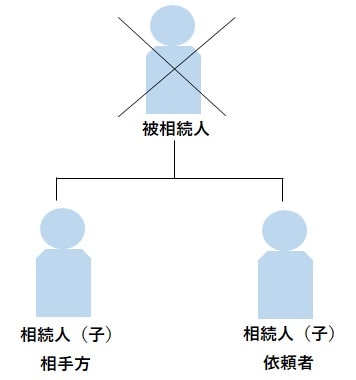

70代の男性(依頼者)から、亡くなったお母様(被相続人)についての遺留分侵害額の請求についてご相談いただきました。

相続人としては他に依頼者の姉(相手方)がおり、被相続人は、相手方にすべての財産を相続させる内容の遺言書をのこしていました。

被相続人は相当額の資産を形成していたはずですが、依頼者が相手方に尋ねても、遺産はないなどと回答されたとのことで、遺産調査のうえ、遺留分侵害額の請求を行っていくという方針で当事務所にご依頼いただくことになりました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は、まず、遺留分侵害額の請求を行う旨の通知を相手方に送りつつ、被相続人の預貯金の調査に着手しました。

その結果、被相続人の口座からは、使途の不明な高額な出金が多数見受けられました。

また、被相続人の所有していた不動産について調べたところ、生前贈与により所有者が相手方に変更されていることも発覚しました。

このことについて、出金の使途を追及すべく相手方に通知したのですが、相手方としてはこれを取得していないという主張の一点張りでした。

そこで、出金についてさらに追及すべく、調停を申し立てました。

調停を申し立てた段階で、相手方は、ごく一部ですが被相続人から贈与を受けたことを認めてきました。

もっとも、これ以上に多額な出金の使途が不明であることから、当事務所の弁護士は、相手方に対し、潔白なのであれば出金に近接した時期の相手方名義の口座の取引履歴を開示するよう求めました。

相手方は取引履歴を小出しにするなど出し渋るような対応でしたが、粘り強く期日を重ねた結果、被相続人の口座からの出金が明らかに相手方の口座に入っているものや、関連性が疑われるものが相当程度存在することが発覚しました。

最終的に、相手方が認めてきたものも含めて、およそ2000万円の生前贈与があることを主張することになりました。

そして、このことを前提に、相手方が1150万円を支払うという内容で調停を成立させました。

3 所感

相続人の一人がすべての遺産を相続する旨の遺言書が作成されているケースの中には、生前から財産の移動がされている場合もあります。

そのような場合であれば、取引履歴などの各証拠から、生前贈与や不当利得を証明していくことが考えられます。

本件は、調停を申立て、取引履歴の開示を求めたことにより、相当程度の生前贈与を前提とする調停を成立させることができた事案でした。

依頼者は、結果に大変満足しておられました。